Interview

ぶっちゃけどうなの? 若手社員に聞く男性育休のリアル

皆さんは、日本が世界で最も「育休制度」が充実している国ということをご存知でしょうか?2021年にユニセフ(国連児童基金)が発表した報告書では、休業期間の長さや取り組みなどの面から日本の育休制度を「世界1位」と評価しています。しかしながら、2020年の日本男性の育休取得率はわずか約12%。北欧などの諸外国と比較すると低い現状があります。

そのような中、積水ハウスは、2018年9月に独自の男性育休制度をスタート。2019年2月以降は取得率100%を継続しており、2021年末時点では、1,000名以上の男性社員が1カ月以上の育児休業を取得しています。

今回、積水ハウスの男性育休制度に携わるダイバーシティ推進部の森本泰弘さんと若手社員が座談会を開催。男性の育休制度やワークライフバランスについてどのような考えを持っているのか、積水ハウスの社員が世代、役職の垣根を越えて語り合いました。

【本記事の主な内容】

・「男性育休制度」を経験してわかったこと

・積水ハウスが育休取得率100%を達成した方法

・ジェンダー平等から考えるこれからの働き方

・選択肢の多さがワーク·ライフバランスの鍵に

積水ハウス ダイバーシティ推進部 森本泰弘さん

1997年入社。ダイバーシティ推進部に配属以降、男性育休制度の導入に携わる。

積水ハウス 経理部 野口慧介さん

2012年入社。2019年末に第一子が生まれたことで育休を取得。

積水ハウス 経理部 伊川愛香さん

2018年入社。就活では企業の女性が働きやすい環境に注目。

積水ハウス 経理部 森田大介さん

2015年入社。野口さんが育休を取得した際には仕事のフォローも担当。

「男性育休制度」を経験してみてわかったこと

積水ハウス本社が入る梅田スカイビル。その40階にある「cafe SKY 40」で座談会がスタート。

ー積水ハウスでは、男性の育休取得率は100%を継続しています。経理部の野口さんは育休取得経験者ということですが、実際どうでしたか?

野口さん

部署の先輩方が育休を取られていたので、「そういう制度があるんだな」という認識を持っていました。自分もその流れで育休を取ることになりましたが、自分はどちらかというと仕事に重心があったので、妻には「本当に育休をちゃんと取るの?」と若干疑いの目で見られていました(笑)。

ー仕事を休むことへの不安はなかったですか?

野口さん

もちろんありましたよ。属人化している業務もあったので、今休んで大丈夫かな…と。ただ、社風として育休取得が推奨されていたので、みんなが協力してくれましたね。「取得計画書」など事前準備ができる体制が整っていたことも有り難かったです。

ー野口さんの後輩である森田さんと伊川さんはいかがですか?

森田さん

野口さんが育休を取得される1カ月ほど前から打ち合わせに同席するなど、情報を共有してもらっていました。野口さんが抱えてらっしゃる業務が多い分、最初は仕事を任されることへの不安もありましたが、準備期間があったのでスムーズに対応できたように思います。

伊川さん

部署内は積極的に男性が育休を取得する流れがありますよね。

私自身、育休の制度がある程度整っている会社に就職したいと考えていました。いざ入ってみると、想像以上に制度が充実していたり、実際周りに体験したりしている人が多いので心強いなと思います。

野口さん

印象的だったのは、休み明けに出社するとデスクの上におむつタワーが置かれていていたこと。それを見たときに安心感というかほっとした気持ちになりましたね。

森本さん

私は、2018年から社内の育休制度に携わっていますが、育休から復帰したときに「お帰りなさい!」と言ってもらって感動した、という話をときどき耳にしますね。その言葉で、次に誰かが休むときにはサポートしたいと思う人も少なくありません。職場内で「お互いさま」という気持ちが醸成されることが大事なのかなと思います。

野口さん

ポジティブな気持ちになりましたね。自分も次は貢献したいと。

積水ハウスが育休取得率100%を達成した方法

ー積水ハウスの育休制度の導入にはどのような経緯があったのですか?

森本さん

当時、就任したばかりの仲井嘉浩社長が海外IRでスウェーデンのストックホルムを視察した時、公園で、ベビーカーを押している男性をたくさん見かけたということがきっかけです。

なぜそんなに育休を取得する男性が多いのか政府の関係者に尋ねたところ、スウェーデンでは男性が3カ月の育休を取得するのが当たり前だということを聞いて大変驚いたそうです。

スウェーデンの育児休暇に関する政策は、先進国の中でも充実しており、街中では子どもと2人きりで過ごす「ラテ・ダッド」と呼ばれる父親の姿がしばしば見られます。

森本さん

その頃の積水ハウスでは、子どもが生まれると最大4日間を2回に分けて有休扱いで取得することができましたが、帰国後、自社でも男性がもっと長期間の育休を取得できないか調査するよう社長から指示がありました。

ー森本さんはその頃はどのような立場で関わられたのですか?

森本さん

当時、総務部からダイバーシティ推進部に転属したばかりでした。そこで独自の男性育休制度を導入するための調査・検討をすることになったわけですが、いきなり3カ月は難しいけど、とりあえず1カ月から始めてみようということになりました。

ーそれで1カ月という長期の男性育休制度が誕生したのですね。

森本さん

積水ハウスの男性育休制度は、1カ月分を最大4回に分けて取得できる制度で、2週間を2回に分けて取得してもいいし、1週間ずつ4回でもいいことになっています。ただ、公的な育児休業給付金は給与実績の67%しかないので、1カ月も休むと経済的に不安を抱く人もいます。そこで、最初の1カ月については基本給に加えて、諸手当を会社が保障する、2カ月目以降については育児休業給付金を申請する、という制度設計にしました。育休の取得は強制ではないのですが、経営戦略として強く推奨しています。というのも、これを元に働き方改革に繋げていこうという意図もあったからです。

ー社内の育休取得率100%はどのようにして達成されたのですか?

森本さん

先ほど、野口さんが仰ったように、育休を取得する前には「取得計画書」を出して、育休の申請をしてもらうのですが、そこに取得期間や分割回数、業務の引継ぎ予定などを細かく書いてもらっていますね。それに基づいて部署内で業務の引き継ぎなどの事前準備を進めることができます。

現在はお子さんが2歳の誕生日を迎えてもこの「取得計画書」を提出していない人を対象に、月初に対象者が社内パソコンを立ち上げるとポップアップでアラートを出すようなシステムにしていて、取得を促しています。

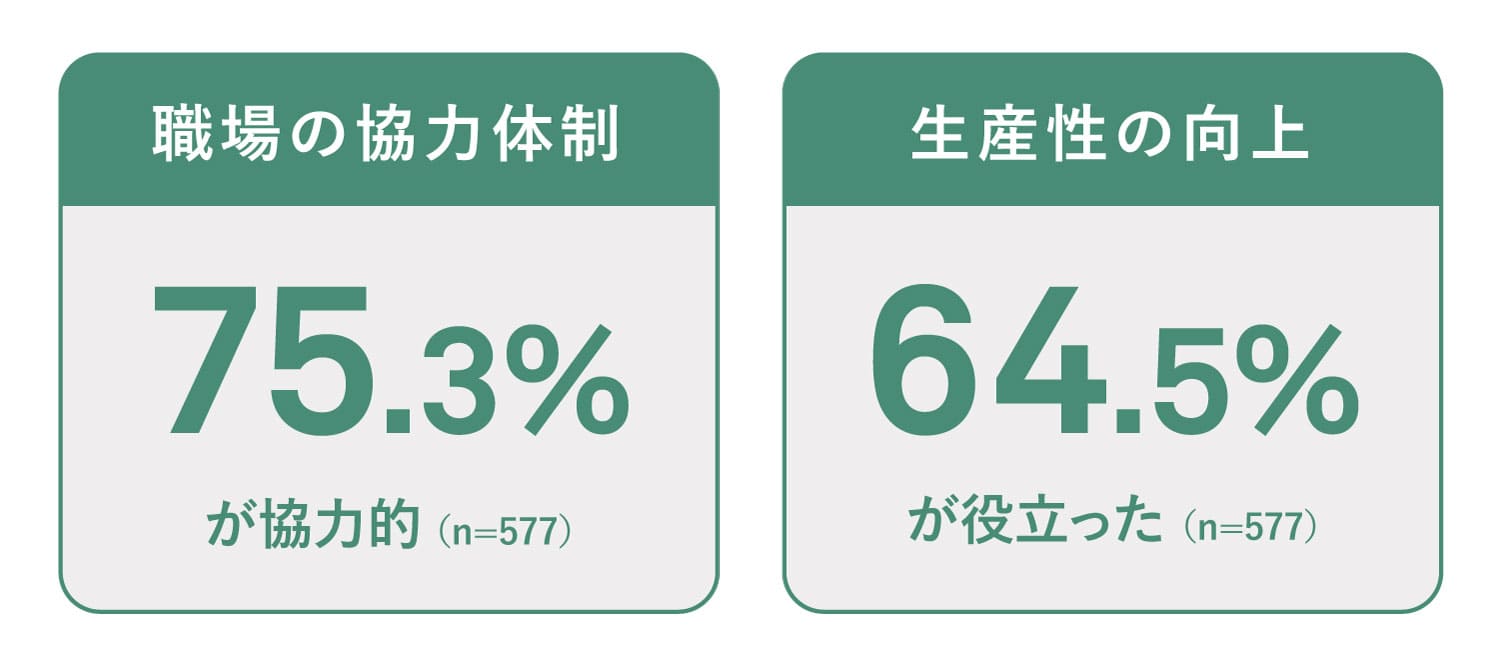

ー積水ハウスが調査した全国の育休取得者へのアンケートでは、6割以上の方が育休後に「生産性の向上を実感している」と答えていることは印象的ですね。

野口さん

私の場合、育休前に同僚と仕事内容を共有するだけでなく、取引先等関係先との調整もしておくなど入念な準備をしました。前倒しにしてできることはして、同僚に振ることは振って、という部分はその後の業務に活きていると思います。

森本さん

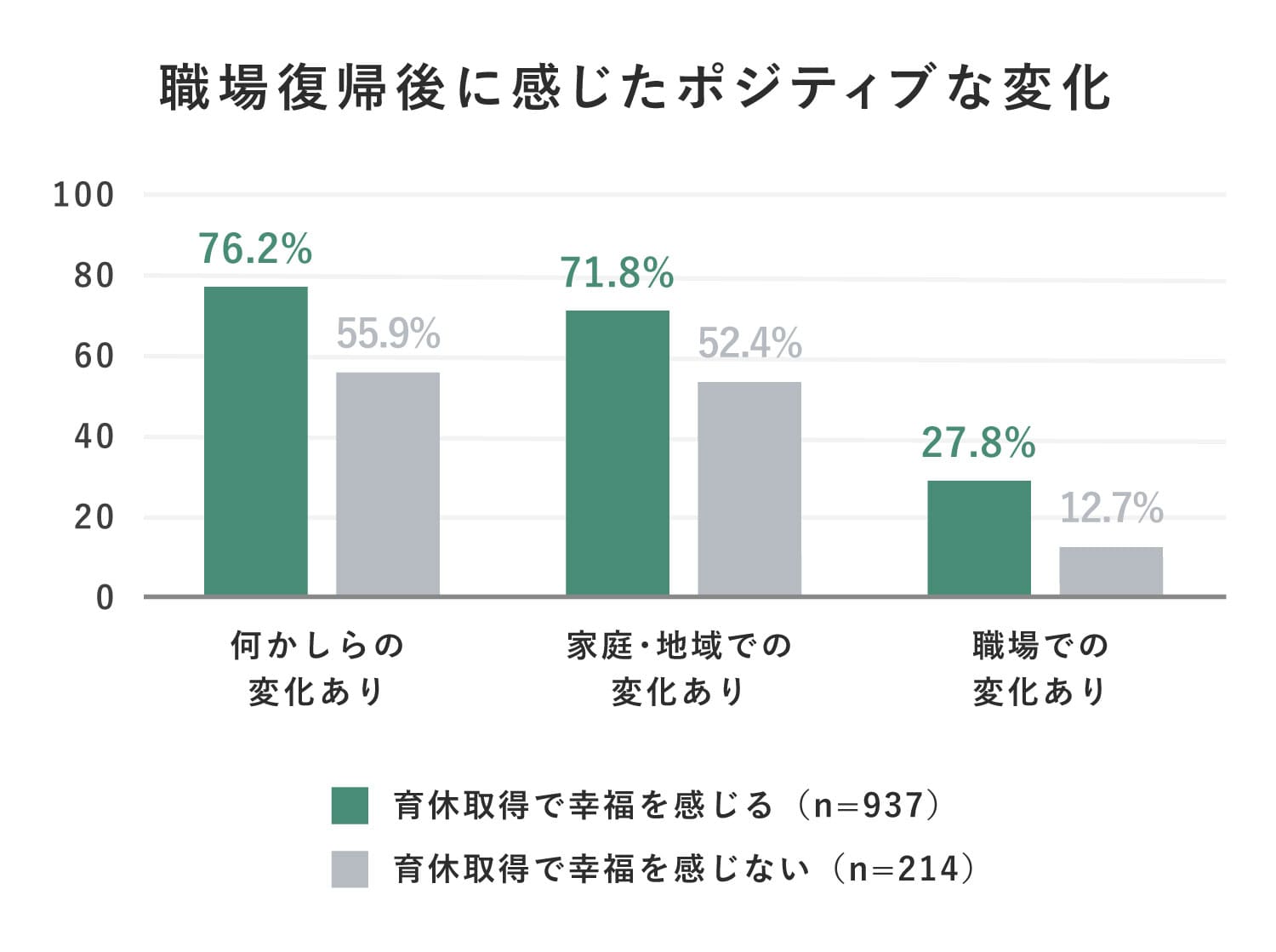

積水ハウスのアンケートでは、育休取得後にポジティブな変化を感じた人のスコアが高くなっていますね。7割以上の方が何かしらの変化を感じています。

野口さん

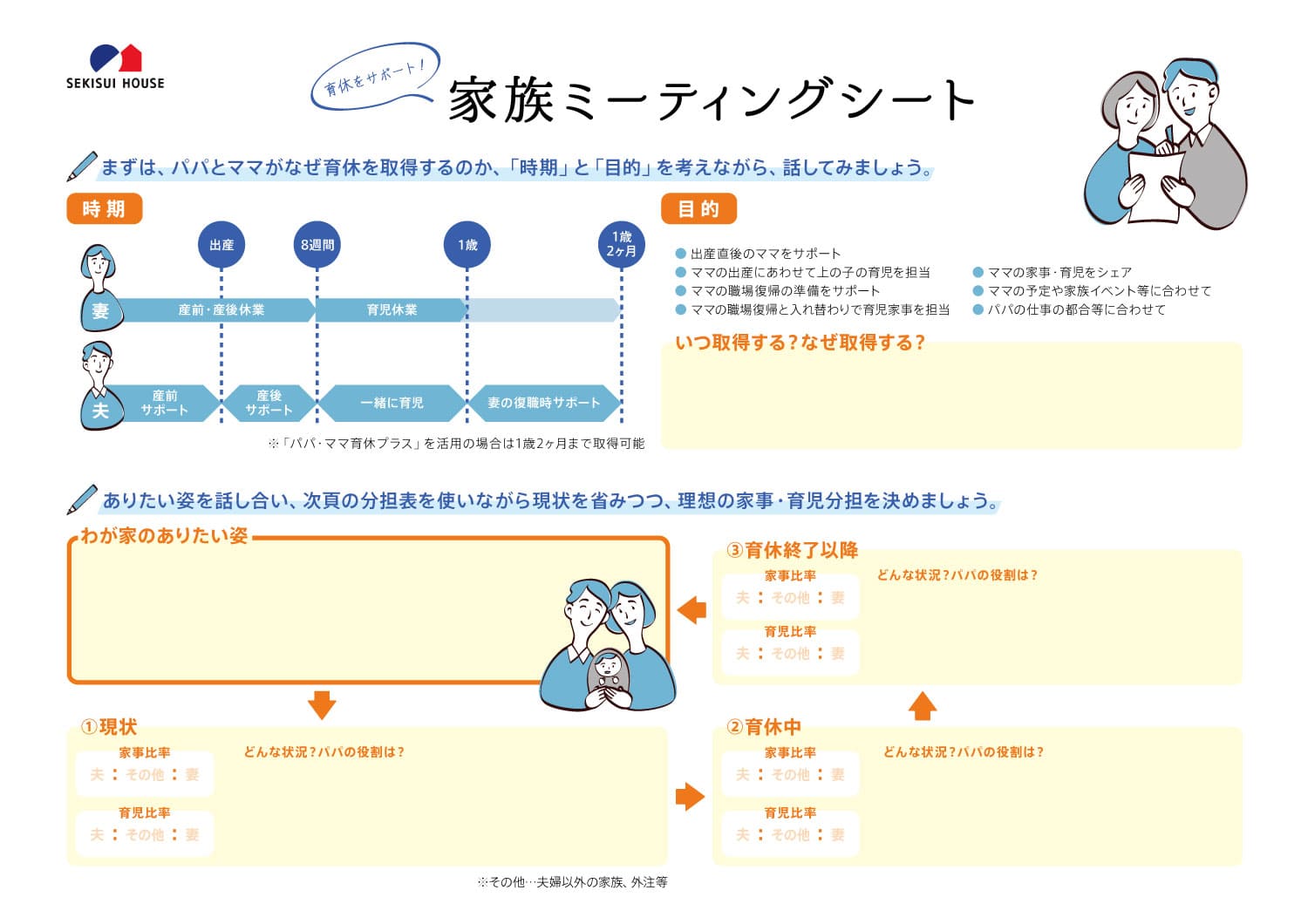

家庭内のことでいえば、会社から配布された「家族ミーティングシート」を活用して家事や子育ての分担を明確にしました。犬の世話や排水溝の掃除など妻が苦手な家事を中心にするようにしましたね。

シートの記入欄に寝かしつけがあって、最初は2人だと寝てくれなかったのですが、今では夜も一緒によく寝てくれますね。パパ、ママ、どちらも平等に呼んでくれます。(笑)

ー野口さんは、育休取得の経験から得られた気づきはありましたか?

野口さん

それまで出かけるときは自分たちが食べたいもの、行きたい場所を考えていたのが、赤ちゃん連れでも入りやすいお店や設備が整っている場所を調べるようになりましたね。そういう部分で視野が広がったように思います。

子育てに関わるうちにもっと関わりたいと思うようになったのは自分でも意外でした。育休前は「義務」だと思っていたのが、関わるうちに父親の権利意識へと変わっていく瞬間があったような気がしています。

ジェンダー平等から考えるこれからの働き方

ー2022年4月1日から『育児・介護休業法』の改正が施行され、各メディアで「男性も育児休業が取りやすくなる制度」とも紹介されるなど、多くの企業が法案の動向に注目しています。積水ハウスの取組に関しては、他社にもオープンにお話しされているそうですね。

森本さん

行政や地方自治体、多数の民間企業からも多数お問い合わせをいただき、「取得計画書」や「家族ミーティングシート」の導入についてもご案内してきました。

ただ、必ずしも積水ハウスのやり方が100点というわけではないですし、その企業や組織に合ったやり方があっていいと思います。大前提として育休の取得は権利ではあるけれど、経営戦略でもあるというお話をすると納得していただきやすいような印象です。

ー企業にとって、男性育休制度の充実は就活生への大きなアピールポイントになっているのではないかと思います。森田さんと伊川さんは就活の際に意識しましたか?

森田さん

福利厚生の良し悪しはいわゆるホワイト企業/ブラック企業を見分ける基準にはなっていましたが、育児休業によって判断を変えるというのは正直なかったですね。

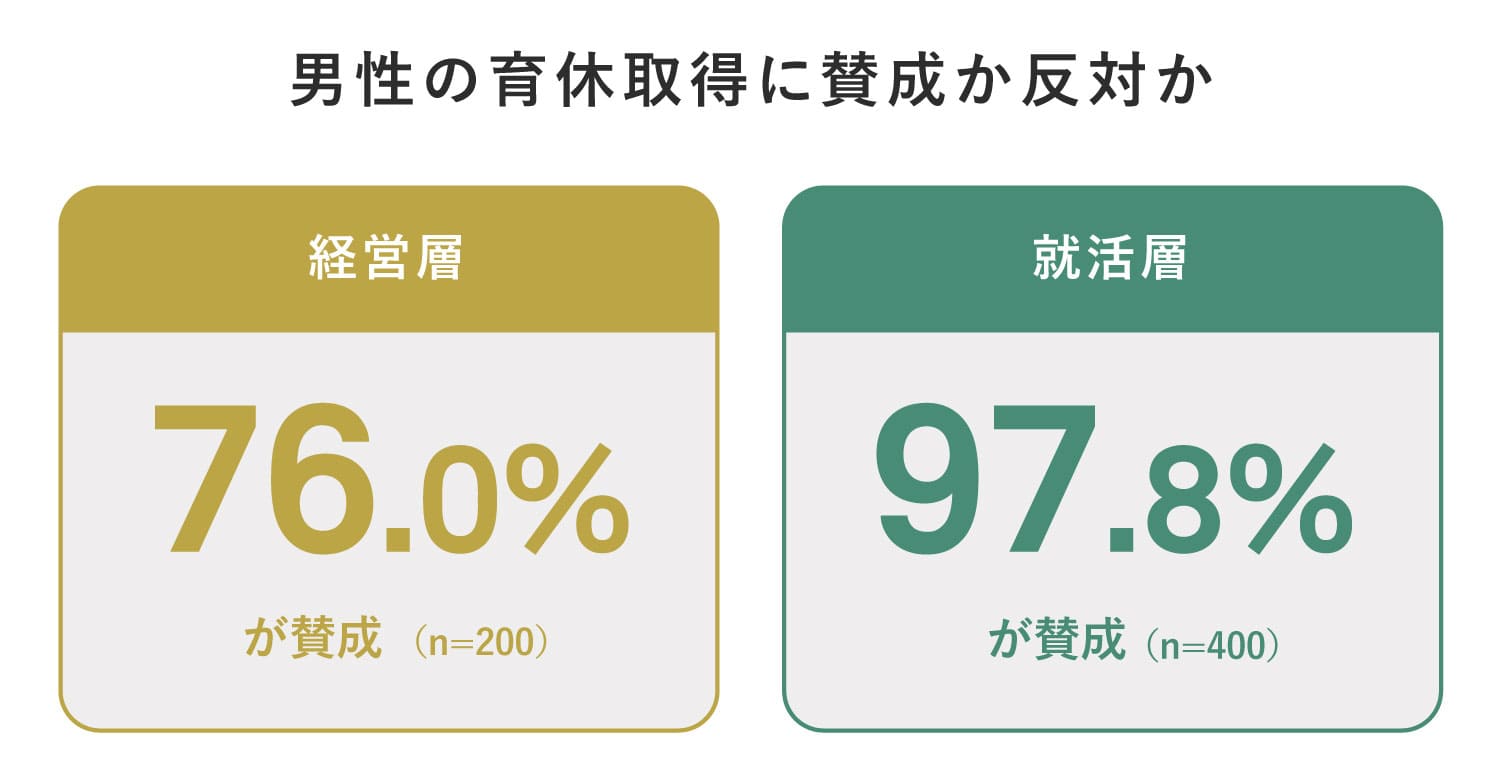

入社してから、この会社はかなり進んだことをしっかりやっているなというのを改めて感じたところです。今就活をしている人にとっては、会社選びの指標の1つになり得ると思います。そういう制度の有無に経営陣の考え方が出ているイメージがあるので。

伊川さん

私は就活の時「くるみん認定企業」*1 はある程度間違い無いだろうと思ってチェックしていましたね。ただ、森田さんの意見と重なりますが、入社してから想像以上に育児休業の制度が整っている事には驚きました。

*1 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から認定された企業のこと。

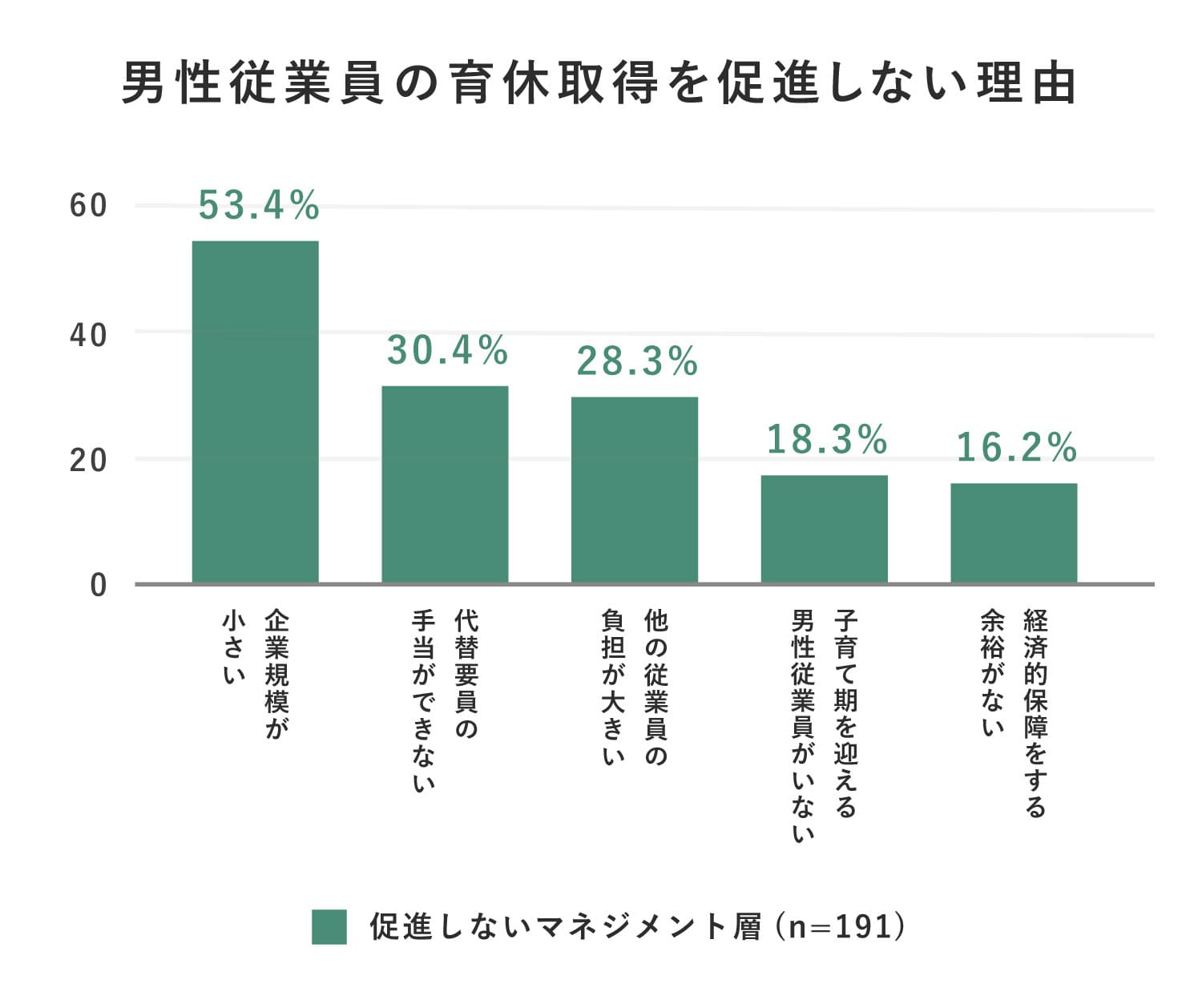

ー日本で男性の育休取得率が低い理由はなぜだと思いますか?

森本さん

日本では「男性は仕事、女性は家庭」という意識や文化がまだ根強く残っているからでしょう。また、自分だけ長期で休みを取得すると、周りに迷惑がかかるんじゃないかという不安を抱いたり、自分から育休を取得したいといいにくい風潮もあると感じています。ただ、仕事一辺倒で人生を終えるのはすごくもったいない話で、家事や育児を通して得られる喜びや学びがあるはずです。それらの気づきを得て職場に戻ってもらうことで、成長につながるのではないかと考えています。

ー個々の企業ではそういった取組が始まっていますが、世界経済フォーラムが発表しているジェンダーギャップ指数2021で、日本は120位に留まっています。日本の問題点はどこにあると思いますか?

野口さん

企業でも最近よく「女性役員○%以上」という数値目標を掲げているのを見ます。今は過渡期なので仕方がない側面もありますが、数値目標を達成するために無理やり女性をフィールドにあげることには少し違和感を抱いています。僕は男性/女性を意識しないのが平等だと思うので。

伊川さん

私も「女性として」のコメントを求められることがありますが、女性の中でもみんなそれぞれに意見は違うのになあと感じることがありますね。

森本さん

私はダイバーシティ推進部に所属しているので、日々ジェンダーギャップに向き合っているわけですが…(笑)。一般的に言われていることとして、女性の意見を通そうと思うと集団に3割くらいは女性がいないといけないわけです。しかし現実問題としてまだ男女間の公平性が成り立っていないので、どうしても「女性○%」という数値目標が先行しているのが現状です。逆に今の若い世代はなぜわざわざ「男性育休」というように「男性」をつけるのかという意見もよく耳にしますが、男性の育休取得率が約12%しかないから、当事者たちに意識を持たせるためにも「男性」と言わないといけないという現状もありますね。

選択肢の多さがワーク·ライフバランスの鍵に

ー「働き方改革」が求められる中、みなさんにとって理想のワーク・ライフバランスについて教えてください。

野口さん

ワーク・ライフバランスのために、仕事が楽しくて仕方がない人の残業時間をあえて減らすというのは違うと思っています。私はどちらかというと仕事が楽しいタイプなので、残業時間が増えようが、ちょっとレベルの高い業務を任されようが、全く負担になりません。ただ、仕事のせいで育児ができないのはおかしいので、両立しようと思っています。個人のやりたいことをしっかり伝える、また企業側が聞いてあげるということは、ワークとライフのバランスを取る上で大事だと思います。

森田さん

私個人のバランスはライフ寄りですが、選択肢を用意してくれる文化、土壌ができていくのが理想的な会社なのかなと思います。今は育休取得の数値目標があって、ある意味義務化しないといけない部分もありますが、最終的には育休を取得する/しない、結婚する/しない、ワーク優先/ライフ優先、は自由で誰にでも選択肢の広い社会であれば生きやすいんじゃないかと思います。

伊川さん

私もライフ寄りの考え方ですが、収入以上の価値を提供できる人材になれるよう努力はしていきたいですね。ただ、就活していた頃から入社当初、そして今とでは考え方も違いますし、結婚して子どもができたらまた考え方が変わってくるかもしれないので、その人自身の考え方が変わっても、それを受け入れてもらえる体制が整っていればありがたいなと思います。

森本さん

私の若い頃は「24時間働けますか?」の時代で、がむしゃらに働くのが普通でした。休みの日も働いてなんぼみたいな風潮に流されていました(笑)。

でも今は自分がどういう人生を送りたいか、自分のなりたい姿はどういうものか、ということをしっかり考えていて…。流されるのが一番よくないと思います。若い頃の後悔があるので、そこを意識的に伝えようと思っているのですが、なかなか難しいですね(笑)。

日本にもっと男性の育児休業を。

積水ハウスでは、「男性の育児休業取得が当たり前になる社会の実現」を目指して、2018年9月より「男性社員1ヶ月以上の育児休業(育休)完全取得」(特別育児休業制度)を推進しています。

また全国の育休取得実態を探るため、インターネットを通じてアンケートを実施。全国の男性が家事や育児に取り組む頻度などを都道府県別にランキングにした「男性育休白書2021」をウェブサイトで公開しています。これからの子育て世代や育休取得を考えている方は、ぜひご参考ください。

IKUKYU.PJT

https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/

男性育休白書2021

https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/research/

![生きるコトを、住むコトに。 SUMUFUMULAB [住ムフムラボ]](/assets/img/common/menu_img.png)

![生きるコトを、住むコトに。 SUMUFUMULAB [住ムフムラボ]](/assets/img/common/logo_white.svg)