Interview

家づくりの「裏側」ってどうなってるの? リサイクル率100%の資源循環センターへ潜入!

家づくりの現場では、毎日様々な種類の廃棄物が多く発生しています。それらを集めて丁寧に分別して、さらにマテリアルとして再生させている場所が、積水ハウスの「資源循環センター」です。なかでも全国に先駆けて廃棄物ゼロエミッション活動を開始した関東工場の田中晋さんに、住宅建設のリサイクル事情についてうかがいました。

廃棄物を100%リサイクルするセンター

ー資源循環センターでは、家づくりで出た産業廃棄物を100%リサイクルしているとうかがいました。いつ頃から取り組みをはじめたのでしょうか?

田中さん

1999年に、積水ハウスが「環境未来計画」を発表したことが始まりです。

その頃、国内では、焼却炉のダイオキシン汚染問題や大規模不法投棄事件の発覚など産業廃棄物に絡む問題、各種リサイクルの推進がクローズアップされていました。

積水ハウスでは、環境のためにまずは焼却炉の使用を止めようという目標を立てたんです。焼却を止めて廃棄物をリサイクル業者に出すために、分別を徹底することになりました。

センターの立ち上げ当初から携わる田中晋さん

ー当時、田中さんはどのような役割をされていたのですか?

田中さん

工場設備の企画やメンテナンスをする部署にいて廃棄物の担当をしていたのですが、あるとき工場長からゼロエミッション(埋立焼却ゼロ)を担当するように言われたんです。現在、センターでは80名ほどのスタッフが働いていますが、当初はスタッフ5人で手探りの状態で始まりましたね。

ーそれまで廃棄物は、どのように処分されていたのですか?

田中さん

段ボールや鉄などの有価物は、分別してリサイクル業者に出していましたが、プラスチックや発泡スチロールなどの複合物は工場の敷地内にあった焼却炉で燃やし、燃やせないものは埋め立てへ送っていました。

当時、勿体ないなぁ…という思いはありましたが、どんどん廃棄物が出てくるので、考えている暇なんてありませんでした。とにかく処分しなきゃと…。

ーどうやって減らしたのでしょうか?

田中さん

まずは、住宅部材を生産している自社工場から出る廃棄物を減らすことから始めました。

例えば、PPバンドは廃棄量が多いので、捨てないで使い回してみたけれどすぐダメになるんですよ。だったら、少しコストはかかるけれど何度も使いまわせるラッシングベルトにすればいい、と。すると廃棄量が減って、置き場も少なくて済むようになりました。

そういう積み重ねで、2002年に生産部門の廃棄物ゼロエミッションを達成しましたが、会社はさらに一歩進めて、業界では無理だと言われていた施工現場の廃棄物もゼロにせよと…(笑)。

ーそれが2005年の新築施工ゼロエミッション達成につながっているんですね。ちなみにこちらでは毎月どのくらいの量の廃棄物が出るのでしょう?

田中さん

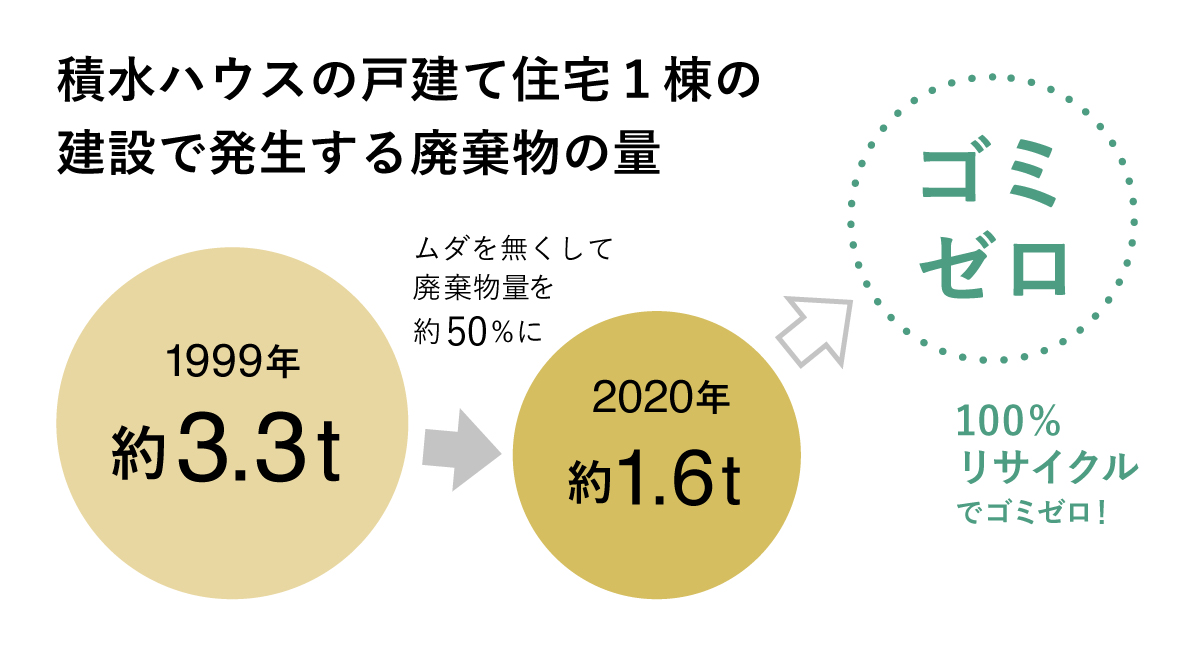

関東工場では毎月約2000トンの廃棄物をリサイクルしています。そのうち1400トンほどが新築住宅の工事現場からのもので、残りがリフォーム関連の廃棄物です。この数字が多いのか少ないのか分かりにくいかもしれませんが、当初、新築住宅一棟あたり3トン余り発生していた廃棄物量は、今では半分くらいにまで減っています。新築施工ゼロエミッションは、それらを分別することで100%リサイクルをしているので現在ゴミは発生しません。

ー関東工場以外にも、こういったセンターはあるのでしょうか?

田中さん

はい。2003年に施工現場の廃棄物ゼロエミッション活動をスタートさせました。現在では全国13カ所で同レベルの回収と分別を行なっています。

ーまさに全社を挙げての活動ですね。

田中さん

積水ハウスは自社工場で製造して、直接責任で施工するんです。

職人さんたちも見学に来てもらって「みんなでゴミをゼロにしよう」と。そういった協力態勢があるからこそ、未来のために焼却・埋立処理をなくすんだという会社の想いが浸透していったと言えるかもしれません。

資源循環センターを見学してみよう

田中さん

それではセンターを案内しましょう。

施工現場から回収してきた分別品はトラックでここまで運ばれてきて、4棟の建物内でさらに分別を行なっています。

施工現場で分別された瓦礫や複合物などの廃棄物がセンターへ運ばれてきます。

ー工場内は意外というと失礼ですが、とてもきれいですね。

田中さん

うちは施工現場もきれいなんです(笑)。積水ハウスの施工現場では、職人さんが廃棄物を27品目に分別をしてくれています。職人さんはきちんと分別をして下さるので、本当に感謝しています。しかし、例えばおがくずを巻き込んだり、誤ってビスを分別袋に入れてしまったりする可能性もあるので、資源循環センターではリサイクル会社様の受入品質基準に合わせて、徹底した検品・分別をしています。

検品に合格したものは運搬しやすいように圧縮機にかけるなどして、リサイクル業者へ運ばれます。写真は、発泡スチロールが圧縮されたもの。

ーぺったんこに圧縮されてますね!

田中さん

運送コストが高いものは、小さくしてトラックにたくさん積めるようにしています。うちの発泡スチロールは純度99%くらいの高品質で、リサイクル業者さんに喜ばれているんですよ。

ーたくさんある施工現場で職人さんが同じレベルの分別を行なうというのは、苦労が多かったのではないでしょうか?

田中さん

最初は現場によって分別のレベルがまちまちでした。分別ガイドを作って配信して頂いたのですが、弁当やスリッパのゴミが混ざっていたりするんです。なかなか浸透しない…。そこで営業担当者や施工現場に関わるグループ会社、職人さんたちにこの工場を見学してもらうことにしたんですよ。

ー実際に作業現場を見ると、分別の細かさや大変さがよく分かりますね。

田中さん

後工程を知ってもらうことで、もっとちゃんとやらなきゃいけないと思ってもらえて。見学から1週間後にはその地区の分別がものすごくきれいになる、ということが各地でありました。

混入物がないかセンサーで検品しています。

ビスなどが混ざらないよう手作業で検品することも。

アンテナケーブルや電線類。

ー非常に細かく分別されているようですが、全部で何種類くらいに分けられているのでしょうか?

田中さん

新築施工の場合は、現場でまず27種類に分別して、資源循環センターでさらに80品目に分別しています。なかでもプラスチック類については、リサイクル業者さんのニーズに合わせて、プラスチックの種類、柔らかさ、色、薬剤の種類ごとなどに分けています。

またリフォームの廃棄物の場合、石膏ボードや浴槽、洗面台、畳などの大きなものもありますね。

電気機器の廃棄物なども細かく分解し、分別されます。

ー効率化のために取り組まれていることはありますか?

田中さん

現場の廃棄物を回収する邸別ごとの袋にQRコード付きラベルをつけて管理したことで、それぞれの廃棄物の内容や量が把握できるようになりました。さらに、どこでどれだけの建材が余ったかということもわかるようになり、廃棄物の削減に大きく役立ちましたね。

QRコード付きラベルで廃棄物のデータをクラウド上で管理し、支店・営業所、施工現場、収集運搬業者、再資源拠点など各段階で共有しています。

廃棄物の約82%が「素材」として復活

ーここで分別した後はどのような工程を進むのでしょうか?

田中さん

それぞれ専門のリサイクル業者さんに引き取ってもらっています。特にここで扱っている約82%は、何らかの素材として再利用されるマテリアルリサイクルになっているんですよ。

ー例えばどのようなものになるのですか?

田中さん

一部はこの工場内でも加工しているので見てみましょう。

この山積みになっている袋は学校などの校庭で活躍するグラウンド用ライン材の「プラタマパウダー」で、実は回収した石膏ボードと大手食品メーカーさんのマヨネーズ製造過程から出る卵の殻をそれぞれ粉状にして混ぜて作っています。

ー私たちの日常生活でも使われているんですね。

田中さん

石膏ボードはメーカーさんがリサイクルされる分もあるんですが、毎月300トン近く発生する廃棄量の6割程度をここでラインパウダーにしています。

pHや色味の調整もしてあって、肌に優しい上に芝生の上で目立つんです。比重も少し重めなので一般品よりも長持ちするということでリピーターさんも増えています。

ーマテリアルリサイクルができないものはどうされているのですか?

田中さん

マテリアルリサイクルできない分は、ガス化溶融処理を通じスラグやメタルなどの再生原料化や、代替燃料(サーマルリサイクル)化などのリサイクル手法によって廃棄物をゼロにしています。

2020年では、マテリアルリサイクルは全体の約82%、サーマルリサイクルは約10%、ガス化溶融処理は約3%、自社リサイクルは約5%、と100%リサイクルしています。

マテリアルとなって循環する社会に

ー今後の展望や課題を教えていただけますか?

田中さん

住宅メーカーでは木材を大量に使うので、その廃棄物にひと手間加えることで有効利用できないかと考えて、破砕機でチップにしたものをパーティクルボードメーカーさんに納品したり、バイオマス発電の燃料として発電所に届けたりしています。そうやって、マテリアルとしての資源循環を目指しています。

ーこちらでは子どもたちへの環境教育もされているそうですね。

田中さん

資源循環センターは、社員や職人さんだけでなく一般の方にも見学をしていただけるようになっていて、コロナ禍となる前は海外を含めて年間3000人以上の訪問がありました。

特に子ども向けの環境教育プログラムでは、木をテーマに環境やマテリアルリサイクル、バイオマスなどについて、クイズやゲームを交えながら学んでもらっています。コロナ禍が収束したら、たくさんの子どもたちに来てもらいたいですね。

子ども向けの環境教育プログラムを行うコーナー。

田中さんと一般見学者や社会見学の訪問の対応を務める総務部の伊東宣明さん。

「海外からの来客では、日本のリサイクル技術に驚かれる方が多いですね。海外には工業化住宅が少ないため、家づくりに出た廃棄物を資源に変えて、循環させるセンターの取り組みが評価されています。大げさな話、世界に向けて発信できることもここの役割だと思います。」と伊東さん。

ー子どもたちが家庭や学校でゴミの分別に積極的に取り組むことで、環境への意識が高まることを期待したいですね。

田中さん

ただのゴミとして扱うのではなく、ひとりひとりが地球上にある大切なものとして、もっともっと分別を心掛けて頂ければ、マテリアルリサイクルがさらに可能になり「資源循環型社会」に変わります。そのことに多くの人に気づいてほしいなと思います。

ー資源循環センターの別名「資源の泉」はまさにそのことを表していますね。分別が資源につながっているということをもっと意識したいと思います。

次世代クリエイティブユニット3組が資源循環センターに見学!

積水ハウスの住空間に滞在し、自分も地球も豊かになる「エシカル・ライフハック」を デザインするプロジェクト「エシカル暮らすメイト」の活動の一環では、これからの暮らしを考える次世代クリエイティブユニット3組が資源循環センターへ見学に来ました。ぜひ、ご覧ください。

施設情報

資源循環センター

〒306-0213 茨城県古河市北利根8

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_archive/newsobj1248/

-

田中 晋

資源循環センター 設備情報部 課長

![生きるコトを、住むコトに。 SUMUFUMULAB [住ムフムラボ]](/assets/img/common/menu_img.png)

![生きるコトを、住むコトに。 SUMUFUMULAB [住ムフムラボ]](/assets/img/common/logo_white.svg)